当ブログでは、アフィリエイト広告を使用しており、記事内に広告が含まれる場合があります。

「4スタンス理論」というものをご存じでしょうか?

「4スタンス理論」は、廣戸聡一さんが提唱する理論で”人間の身体の動かし方は4つの種類が存在する”というものです。

人は産まれながらに身体の動かし方が決まっており、この個々の特性を使う事で怪我が少なく、パフォーマンスを発揮する事が出来る。

野球やサッカー、ゴルフ、演奏、ダンス、もちろんダーツも含め、様々スポーツ、競技などで活用されている理論です。

現在4スタンス理論について様々な書籍が出版されておりますが、今回紹介する「筋トレより軸トレ!運動のトリセツ」もこの4スタンスに関する書籍です。

今回は、「筋トレより軸トレ!運動のトリセツ」が気になっている。4スタンス理論に興味がある。そんな方にこの本の内容をお届けします。

是非、最後までご覧ください。

筆者の簡単なプロフィール

ダーツ歴11年、PERFECTプロ歴3年。

ショップで試投させて頂いたり、実際にバレルデザイナーとして活躍されていた(いる)方からイベントなどで伺った内容、ブログ等でオープンにされていた知識等を基にバレルの分析をするのが楽しみです。

実際に投げたバレルは400種類以上。(2022/3月現在)

また、数多くのレッスン受講歴があり、イップス・グリップイップスの経験から自身でも身体について勉強しています。

筋トレより軸トレ!運動のトリセツ の内容

新体操の指導をしていた山﨑さん。

同じ指導をしているのに、生徒によって動きが良くなったり、悪くなったりする。

最初は、動きが悪くなる生徒はカンが悪いと考えていました。

しかし、それは人によって身体の動かし方が違うからなのです。

私も学生時代運動をしており、先生の指導が全く分からない。怒られる。やる気がなくなる。そんな事がありました。

今の様にインターネットも普及していないので、結局のところ我流で上達してきたところがあります。

そんな私は、本書の内容に非常に興味を持ちました。

軸という考え方が重要

片足立ちなどをした際にフラフラとしてしまうのは、筋肉が不足しているのではなく、軸がしっかりと出来ていないから。

筋力が弱いから鍛えるのではなく、軸をしっかりと意識して身体を使う事が大切。

山﨑さんは、無理してバランスを取ってはいけない。

立つ時、歩く時、座る時、様々な動きをするのに軸を意識して動くことが重要だと言っています。

本書では、至る所に「軸」という言葉が出てきます。

一度は「軸」という言葉を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか?

「軸」は日本古来から伝わるもので、海外では同じような用語はなく「JIKU」と表記されるそうです。

身体には5つのポイントがあり、その箇所は軸を意識するのに非常に重要な部分です。

5つあるポイントは、固定するポイントと稼働させるポイントに分ける事が出来ます。

どこを固定させ、どこを稼働させるかは人によって異なります。

自分がどう動くのか知りたい!!

こういうタイプ診断のようなものは非常に気になりますよね!!

この本では自分でタイプを調べる事が出来る簡単なチェック項目がいくつか紹介しています。

タイプチェックから分かること

自分がどのタイプなのかが分かると、それぞれ自分の特性が分かってきます。

・無意識に使う指

・内旋する部位、外旋する部位

・意識があるのは、お腹側か背中側か

・運動のイメージは、上昇か下降か

大事なのは、各タイプには得意な動きと苦手な動きがあるということ。

軸を意識し、各タイプが得意な動きを利用することで4つがメリットがあるとされています。

- 疲れにくい

- 故障しづらい

- 若く見える

- 指導者なら、選手の能力を最大限引き出せる

ダーツでは、特に1つ目と2つ目のメリットが大きいでしょう。

疲れにくいから、パフォーマンス向上に繋がる。

故障しづらいから、たくさん練習することが出来る。

しっかりと練習し、上達するための土台が出来上がるのです。

私は、4スタンス理論に関する書籍を何冊か読んでいますが、その中でも非常に分かりやすく書かれた一冊です!!

まずは本書を読んで、更に理解を深めたいとなれば「BRAIN NOTE」。

身体をより柔軟に動かすトレーニングをしたいなら、「筋肉は伸ばさず、ゆるめる!4スタンスリポーズ体操」

タイプに合わせた筋力トレーニングなら、「4スタンス理論自重トレーニング」

このように枝分かれしていく読み方はいかがでしょうか。

まず5ポイント理論、4スタンス理論の導入の一冊として非常にお勧めの一冊となっています。

気になった箇所

私が今回特に気になったのは、3つです。

- バランスは取ってはいけない

- ボールを手で投げてはいけない

- ものは目で見ない

バランスは取ってはいけない

前述しましたが「バランスは無理して取ってはいけない」と言うのです。

ダーツでもそうですが、フラフラしてしまうと筋力が足りないんだ。もっと鍛えないといけない。と考えてしまっていました。

私は、現在運動らしい運動をしていません。

そのため、足腰が弱ってるのかなぁと思うことがあります。

しかし、軸が作れていれば無理をせずにバランスがとれている状態になる。というのです。

実際、足腰は弱っているのでそれなりに鍛えた方が健康には良いと思うのですが、まずは軸をしっかり作る事がとにかく大事だという事です。

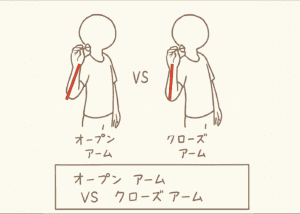

ボールを手で投げてはいけない。

以前、ダーツは体幹を使うスポーツであるということを記事にしました。

この本でも同様の事が書かれています。

手で投げることは、手投げになってしまう。

力が伝わらないのは筋力が足りないからではなく、ボールを身体全体で投げる事が重要だと伝えています。

身体の末端の力ではなく、身体の中心の力をしっかりと使えるようにする必要があることを再確認出来ました。

また、その為のヒントも随所に書かれているおり、何度も読み込んで実践していきたい内容となっています。

ものは目で見ない

この文章を見た時に「何を言ってるんだ?」と感じました。

皆さんの中にもそう感じた方が居るのではないでしょうか?

顔(目)の向きはある程度自在に変える事が出来ます。

しかし、しっかりと身体をコントロールするには、それではダメだと言うのです。

では、どこで見れば良いのでしょうか?

私は卓球をしていたことがありますが、とにかく言われたのが「ボールを身体で捉えろ!」

目(小手先)ではなく体幹でものを見る(捉える)必要があるということです。

自分のタイプを知ることで自分はどこでものを見れば良いのか?

ダーツにおいては、スローラインに入る際にどこを向けていけば良いのか?このヒントとなる言葉が書かれています。

なんとなくスローラインに入って、ダーツを構えていた皆さん。

ボードの見え方が変わるかもしれません!!

私の解釈と考え

バランスは無理して取ってはいけない。筋力不足ではなく、軸が揃っていないからだ。

この部分が今回私の中で非常に考えさせられる部分でした。

電車で立っている時、急いで何かをしている時、重い荷物を運んでいる時など、日常でバランスを崩してしまうことがあります。

5ポイント理論、4スタンス理論を少し勉強している私は、電車で立っている時もなるべく軸を意識していました。

ポイントの位置を都度修整する事が出来れば、電車で立っている時でもフラつく事がなくなる。

しかし、今回はダーツを始めたばかりの人が身体が痛くなってしまうのは?という事と紐づけてみたのです。

ダーツは普段しない姿勢、使わない筋肉を使うため、筋肉痛を起こしてしまうという事をよく聞きます。

所謂、ダーツ筋を鍛える。という事です。

しかし、本書の内容を踏まえてみると、軸が意識出来ていない。固定すべきポイントが固定できていない。

だから、身体に余計な力が入って疲れてしまう。身体が痛くなってしまう。と言い換える事が出来るのではないのか?

ダーツの姿勢、ダーツを飛ばす行為に慣れてくることで段々と軸が揃ってくるのではないかと考えています。

ダーツを始めた頃は、いわゆる余計な知識がなくフラットな状態です。

これが段々とダーツに詳しくなっていくと下手になるという話もよく聞く話です。

自分が好きな選手の真似や他から聞いた情報を取り入れる事で、本来の自分の動きとは異なってきてしまう。

これが上達を妨げる原因の1つではないでしょうか?

本書では、「一生懸命やれば、どんな形でも出来るようになるが、それは見せかけの形であって、その人の型ではない。」このようにも書かれています。

私自身も自分に合わない方法を行ってきた過去があります。

もしかしたら、今行っている練習も自分に合っていない可能性があります。

今は色んな情報が溢れており、どれが正しいのか?自分に合っているのか?という判断が非常に難しいです。

そんな情報社会を生きる中で一つの指針として活用したいと感じました。

出来ない事はない。けれど自分が本来やりやすい動きは何か?気を付けるべきことは何か?

そんな悩みにヒットする一冊となっています。

この記事が参考になった。良かったという方は各種SNSでフォローやコメント、拡散お願いします!

それでは!