当ブログでは、アフィリエイト広告を使用しており、記事内に広告が含まれる場合があります。

はじめに

藤本たえこプロ。

X(旧Twitter)でフォームを上げるたびに話題になる女性ダーツプレイヤー。

「柔らかくて美しいフォームなのに、なぜあれだけ飛ぶの?」

「自分もマネしたいけどうまくいかない…」

そんな疑問を持つ方に向けて、この記事では藤本たえこプロのスロー動作を「解剖学」「運動連鎖」「構造力学」の視点から徹底分析します。

憧れの藤本選手のような柔らかいスローを手にいれられるかもしれません。

セットアップは”整える”だけ

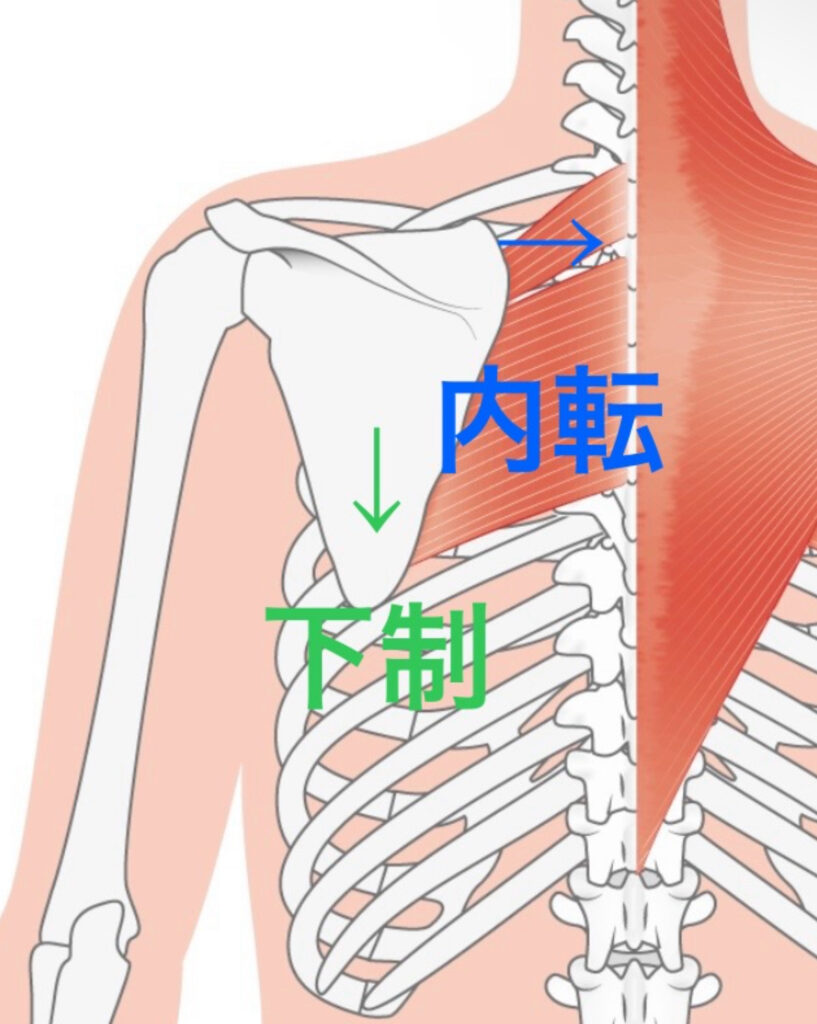

藤本プロのセットアップは、骨盤と肩甲骨の位置が力を使わずに安定しています。

肩甲骨は軽く内転・下制され、広背筋と前鋸筋で支えられており、首や僧帽筋上部にはほとんど緊張がありません。

※● 肩甲骨の内転:肩甲骨が背骨の方に寄る動き(=肩を後ろに引くような動作)

- 例:両腕を後ろで組んで胸を張るとき、肩甲骨が内転しています。

● 肩甲骨の下制:肩甲骨が下にさがる動き(=肩がすくまず、自然に下がっている状態)

例:深呼吸をして「ふっ」と肩を落としたとき、下制が起こります。

この姿勢によって、腕の位置は動かさずとも自然に安定する構造ができています。

これらが自然と出来ているのは、トッププレイヤーでも少ないのではないでしょうか。

構造というよりは、習熟に近い形で成績を出してきている選手が多いように見受けられます。また、力感を持ちつつも、持ち前の高度な神経制御能力で安定と精度を両立している選手もいるでしょう。

テイクバックは、引くのではなく“整える”

藤本プロのテイクバックは、ほとんど引きません。

わずかな重心移動によって肘の角度が自然に変化することで、ダーツを飛ばす準備が整います。

背中側の筋肉(僧帽筋下部・広背筋・前鋸筋など)で肩甲骨を安定させ、上腕がブレずに待てる状態となっています。

筋肉で無理に支えておらず、骨格と重心のバランスによって、最小限の力で安定できていることが特徴です。

このことで余計な緊張がなく、いつでも動き出せる準備が整っており、さらに、腕がぶら下がるように自然な位置にあることで、肩や肘の関節が浮かず、力を伝えるための構造が安定する。

結果として、テイクバックからリリースまでの動きがスムーズにつながり、力みのない動作が実現できています。

また、身体のパーツ同士が無理のない位置関係にあることで、次に動くべき部位(前腕や手首)が“誘導されるように”スムーズに動き出せます。

つまり藤本プロのテイクバックは、「力をためる」のではなく「自然に動き出せる位置を用意する」ためであり、関節、重心、身体の重さ、そして神経による制御が、ぴったりと組み合わさり、自然に次の動きへと導いてくれる理想的な準備動作になっているのです。

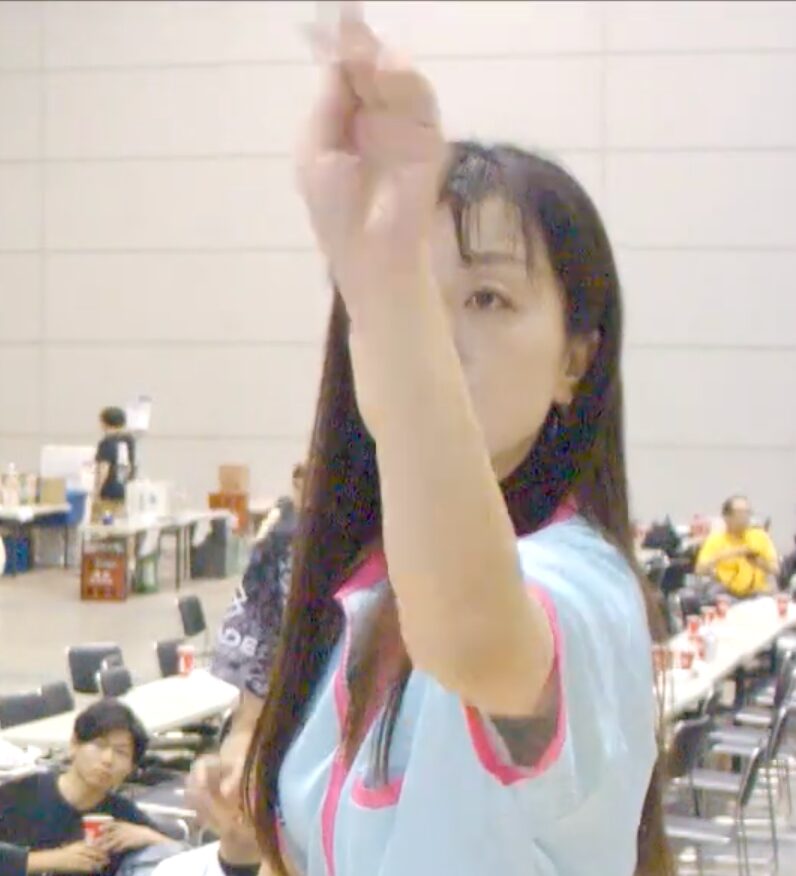

リリースは、自然にダーツが離れる

藤本プロのフォームにおいて、最も特徴的なのがリリース動作です。

彼女のリリースは、腕全体の動きの流れに乗ることで“自然と指が離れていく”ようなものです。

この「勝手に離れる」感覚は、多くのトッププレイヤーも口にしますが、その「勝手に」という感覚の質がとても重要です。

多くのトップ選手は、リリースの精度と再現性を保つために、実際には指や手首にごくわずかな調整していると思われます。

つまり、完全に力を抜いているわけではなく、僅かにコントロール可能な中で生まれる「勝手に離れる」なのです。

対して、藤本プロのリリースは、「身体の仕組みが自然に噛み合っている状態」と「意識しなくても動きが自然に出せる状態」によって、自然に起こる。まさに理想的な脱力したリリースなのです。

だからこそ、他のプレイヤーが真似しようとしても感覚だけでは再現できず、「なぜできないのか分からない」というギャップが生まれてしまうのだと考えます。

フォロースルーは、止めない、預ける、流れる

多くのトッププレイヤーに共通しているのは、“力を止めずに流す”という感覚です。

つまり、リリース後に動きを止めるのではなく、力を「前方」もしくは「下方向」と逃がしていくことで、筋肉や関節に無理な負担をかけず、意識的に動作の収束を自然に迎えていきます。

一方で、藤本プロは”そもそも“止めようとする要素がフォーム内に存在しない”ほど、身体構造が整っています。

腕がどこにも引っかからず、肩甲骨〜腕〜手首〜指までがすべて解放され、身体がそのまま慣性に従って前方へと流れ、動きが自然に収束していきます。

この“動きの余韻”を無理に止めないことこそが、筋肉への負担を最小限に抑え、再現性を高める鍵となっています。

そのため、同じように見えても、意識・構造・再現性の面で質が異なるのです。

特に注目すべきは、フォロースルー中に見られる「時間差で“脱力と収束”が各部位に伝わっていく」ことです。

藤本プロのフォームは、ダーツをリリースした後も

- 肩はすでに動きを終えて安定している

- そのあと、肘が自然に前方へ伸びていく

- 次に、前腕(手首)が慣性でスッと抜けていく

- 最後に、指先が自然に開いて力が抜けきる

解剖学的に見ても、関節・筋・重力が全体として調和した中で「動きが自然に収束する」動作と言えます。

また、このフォロースルーには、リリースに自信があるからこそ“動きを止めずに任せられる”という心理的安定感も反映されているように思います。

無理にフォームを作らず、動きに委ねる。

そのあり方こそが、藤本プロのフォームを唯一無二のものにしている大きな魅力であり、機能美としての完成度を感じさせるポイントではないでしょうか。

なぜダーツが飛ばせるのか?構造と重力の協調

体幹から動いてるのに、なぜ違いが出るのか?

ダーツのフォームにおいて「体幹から動いて、末端(手や指)は、後からつられて動く」というのは、トッププレイヤーの多くに共通しています。

しかし、それでも藤本プロのような“全身が連動しているような滑らかな動き”を実現できるプレイヤーは見ることがありません。

なぜでしょうか?

それは、

多くのプレイヤーは、途中で“少しだけ押す”、“角度を調整する”といった微細な操作を無意識に挟む傾向があります。

特に手首や指先での“微調整”が入ると、末端の動きが主導権を握り、全体の連動性が損なわれやすくなってしまうのです。

一方で藤本プロは、関節配置・脱力・重心・タイミングがすべて揃った中で「末端はただ流れに乗って動くだけ」。

つまり、末端を“動かしている”のではなく、“動きが伝わってきて勝手に動いている”という状態です。

この違いは、同じ「体幹主導」でも、動作の精度・再現性・疲労度に差が出てきます。

力を使うのではなく、力を通す

藤本プロの動きは、身体の重さや重力の流れに逆らわず、それを味方につけているように見えます。

たとえば、腕を振るときも自分で力を入れて振ろうとするのではなく、腕の重さに身を任せるように、自然と前方へ動いていく。

無理な力を加えることなく、重力に沿った自然な動作だからこそ、動きが滑らかなのです。

スポーツ科学では「運動連鎖(キネティックチェーン)」という考え方があり、効率的な動きの鍵として扱われています。

各関節が単独で動くのではなく、「足→骨盤→体幹→肩甲骨→腕→手首→指」といった一連の流れの中で、力がスムーズに伝わっていきます。

「腕をムチのように使う」もこの考え方を使用したものと考えられます。

多くのトッププレイヤーのフォームも、各関節が一連の動作として働く“運動連鎖”となっています。

しかし、藤本プロはその連動がより構造的に整っており、動きの“伝達効率”や“解放の滑らかさ”において、他の選手と比べてもさらに一段階“無意識に近い連動”に見えます。

このように、フォーム全体が“構造的に整っている”ことが、藤本プロのスローの柔らかさと飛びの両立を可能にしています。

なぜ他のプロやプレイヤーにこの投げ方が難しいのか?

藤本プロのようなフォームが難しいとされる最大の理由は、「筋力ではなく構造で飛ばす」という発想と実行が非常に高度なレベルで両立されている点です。

一般的には「どう投げれば飛ぶか」を体に覚え込ませてきた結果、連動が分断されたり、無意識のうちに微調整が入ってしまう。

見た目にはスムーズでも、動作の中に“詰まり”や“押し”が混じることで、結果的に構造的に一体化された動きとは異なるものになります。

藤本プロのフォームを再現するには、「力の使い方」ではなく「力の伝え方」に着目し、構造的整合性をベースにした練習と意識改革が必要だと考えられます。

まとめ

藤本たえこプロのフォームは、筋力や意識的な操作ではなく、構造と流れによって再現性と推進力を同時に成立させていると感じました。

だからこそ、多くのプレイヤーが”憧れるが再現できない”と感じる。

無理をするのではなく、身体の構造に任せる。

一言で言えば、「力を抜いて、流れを止めないこと」。

身体に多少の歪みがあっても、藤本プロのようなフォームに近づくことは可能です。

重要なのは、骨格の完璧さではなく、“動きの通り道”を整えていく意識です。

力がどこで生まれ、どこで抜け、どう流れていくかという連動は、練習によって獲得できる技術だと思います。

あなたも、力ではなく流れで投げる一歩を踏み出してみませんか。

この記事が参考になったら、ぜひSNSで拡散してください!

関連記事

消耗品などの買い忘れはありませんか?

筆者の簡単なプロフィール

ダーツ歴12年、PERFECTプロ歴3年。

ダーツの技術やバレルの特徴を調べるのが楽しみです!

実際に投げたバレルは400種類以上。(2022/3月現在)

数多くのレッスン受講歴あり、イップス・グリップイップスという経験から自身でも身体について勉強しています。