当ブログでは、アフィリエイト広告を使用しており、記事内に広告が含まれる場合があります。

はじめに

ダーツのフォーム、真似するべき?

「プロのように投げたいけど、思うようにいかない……」

「憧れの選手のフォームを真似したけど、違和感がある……」

実は、プロのフォームは万能ではありません。

この記事では、プロのフォームを真似るメリット・デメリットを整理し、国ごとの傾向や、自分に合ったフォームを見つける方法を解説します。

プロのフォームを真似ることは、上達の近道になることが多いですが、必ずしも万人に最適な方法とは限りません。

この記事では、プロのフォームを参考にするメリット・デメリットを整理し、さらに海外の事例を交えながら、どのように自分に合ったフォームを作るべきかを解説します。

ダツのフォームは真似するべき?

プロのフォームを真似るメリット

基礎の習得が早くなる

プロのフォームは、安定して高い精度を出せるように作り上げられています。

そのため、初心者が無計画に自己流で投げるよりも、上達の近道になることが多いです。

効率的な動きが身につく

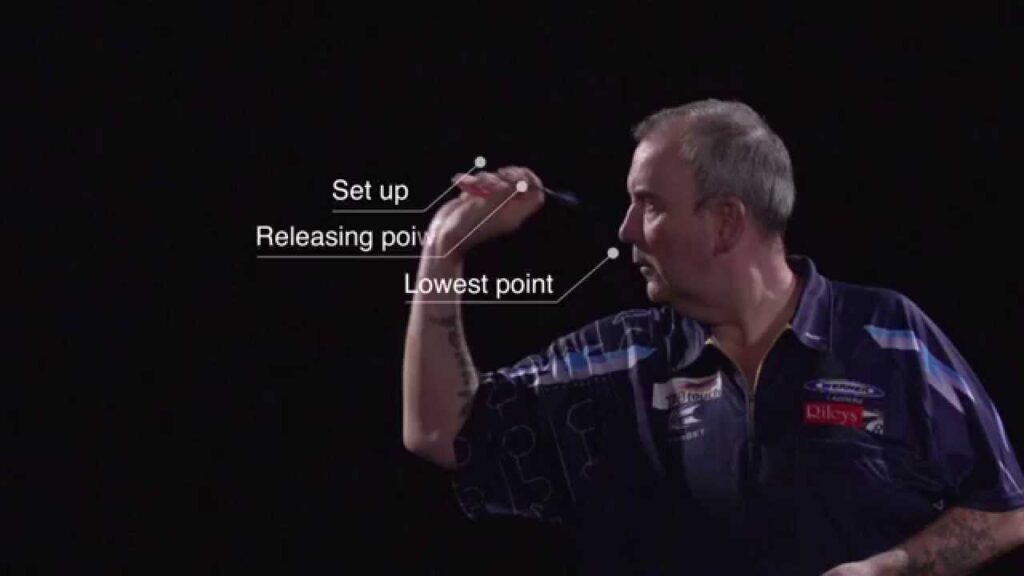

フォームの無駄が少なく、バランスの良い動きを習得しやすいのもメリットの一つ。

特に、グリップやスタンス、リリースのタイミングなど、基礎的な部分はプロの投げ方を参考にすることで最適化できます。

※ただし、グリップをあまりに作り込んでしまうと上達を妨げたり、イップスになることがありますので十分に注意してください

イメージトレーニングに役立つ

「この選手のように投げたい!」という具体的な目標があると、イメージトレーニングがしやすくなります。

実際、上級者の多くが「イメージを作ることが大切」と語っています。

プロのフォームを真似るデメリット

体格や筋力・可動域の違いによる違和感

プロのフォームは、その選手の体格・筋力・関節の可動域に最適化されています。

例えば、肩関節の可動域が広い選手は、大きなテイクバックが可能ですが、関節の可動域が狭いと、無理にテイクバックを大きくしようとした際に負担がかかる可能性があります。

また、拮抗筋(反対に働く筋肉)のバランスが悪いと、力が入りにくくなったり、スムーズな動きが阻害されることがあります。

そのため、「プロの動きをそのままコピーする」のではなく、自分の体の特徴に合わせて最適化することが重要です。

型にはまりすぎると調整が難しくなる

「このフォームが正しい」と決めつけてしまうと、自分に合わない部分を修正するのが難しくなることがあります。

柔軟に自分に合う形を模索することが大切です。

フォームを変えることで不調に陥ることも

初心者のうちは、ある程度自分の感覚で投げていたほうが安定することもあります。

急にプロの真似をしすぎてしまうと、かえって不調に陥るケースもあります。

国別のダーツフォームの傾向(筆者の考察)

補足:この比較は、筆者がダーツをプレイする中での経験や観察に基づいています。

「こんな考え方もあるのか」という視点で読んでいただければ幸いです。

(あくまで主観的な考察のため、統計データではないことをご了承ください。)

国 プロフォームを真似る傾向 自己流で投げる傾向 背景要因 日本 高め 徐々に自己流へ移行 指導体系が整い、YouTubeや雑誌の影響で「プロのように投げるのが正解」と考える人が多い。

経験を積むうちに「正解はない」と気づき、Bフライト以上になると自己流へシフト。イギリス 中程度 高め DCの本拠地であり、Sky SportsやITV4でPDCの試合が頻繁に放送されるため、プロのプレイを目にする機会が多い。

ただし、パブ文化の影響で「自分に合った投げ方を見つける」という考え方が根強い。アメリカ 中程度 高め 統一された指導法はなく、各自が工夫して独自のフォームを確立する傾向が強い。

少なくとも私は、プロの投げ方を真似するのが上達の近道だと考えていました。

国別の上達速度・要因・環境比較(筆者の考察)

ダーツの上達スピードや競技環境は国によって異なります。

ここでは、筆者がこれまでの経験や調査をもとに、日本・イギリス・アメリカのプレイヤーがどのように上達していくのかを比較してみました。

(あくまで筆者の考察や独自調査であり、統計データではないことをご理解ください。)

また、日本はソフトダーツ文化ですが、イギリスはスティールダーツ文化など、比較対象として正しいかは定かではありません。

🔹 初心者 → 中級者(Bフライト相当)

| 国 | 初心者が中級者に到達するまでの期間 | 上達の特徴・要因 |

|---|---|---|

| 日本 | 数か月〜1年程度 | 体系的な指導が充実し、YouTubeやプロのレクチャー動画を参考にできる。 「ダーツライブ」や「フェニックス」などには、レーティングシステムがあり、成長を数値化しやすいためモチベーションを維持しやすい。 |

| イギリス | 1〜2年程度 | パブ文化が根強く、リーグ戦での経験を重視するため、即効性のある指導は少ない。 「PDCの試合映像を日常的に目にする機会が多い」ため、自然にプロのプレイを学ぶ環境がある。 |

| アメリカ | 1〜2年程度 (地域差あり) | 競技人口が地域ごとに大きく異なるため、上達速度にバラつきがある。 「YouTubeやオンライン配信で学ぶ人が増加」しているが、体系的な指導法は少なく、各自の工夫に委ねられることが多い。 |

🔹 中級者 → 上級者(Aフライト相当)

| 国 | 中級者が上級者に到達するまでの期間 | 成長のポイント |

|---|---|---|

| 日本 | 1年以上 | 「Bフライトまでは比較的速く上がれるが、Aフライトの壁は厚い」と言われる。 Aフライト(レーティング10〜12)に到達するには、対戦経験があると上がりやすい傾向があるように感じる。 |

| イギリス | 数年かかることが一般的 | リーグ戦やローカル大会での経験を積みながら成長する傾向が強い。 「30代後半で才能が開花するプロもいる」ほど、長期的な成長を重視する文化がある。 |

| アメリカ | 1〜3年以上 | ソフトダーツとスティールダーツの両方が普及しているため、競技人口が広い。 ソフトダーツでは「クリケット」が特に難しいようである。 |

🔹 プロレベル到達(PDC・JAPANツアーなど)

| 国 | プロレベル到達の平均期間 | プロへの道 |

|---|---|---|

| 日本 | 2〜3年から取得可能 | JAPAN・PERFECTなどのツアーでは、試験に合格すればプロになれる。 しかし、ツアーで活躍するには「さらに経験と実績が必要」。 |

| イギリス | 5年以上 | PDCのプロツアーカードを取得するには、厳しい予選を勝ち抜く必要がある。 「16〜18歳から競技を始め、20代前半でプロツアーに参戦」が一般的な流れ。 |

| アメリカ | 5〜10年程度 | 国内にプロツアーがないため、PDC北米予選や世界選手権を目指す形が主流。 「実力のある選手は国際大会に挑戦するが、プロクラスに到達するには長年の経験が必要。」 |

まとめ

初心者や中級者がプロのフォームを真似ることには、大きなメリットがあります。

しかし、あくまで「参考」として捉え、自分に合ったフォームを見つけることが最終的には上達の鍵になります。

また、自分に合った投げ方を探すためには、自身の身体の構造を理解することが重要です。

例えば、肩や腕の可動域、姿勢の癖、重心の位置などを知ることで、よりスムーズで無理のないフォームを作ることができます。

ただし、こうした身体の特徴は個人差が大きいため、一度専門家に相談し、自分の身体のバランスを知ることも有効です。

整体やストレッチ、体のメンテナンスを定期的に行うことで、パフォーマンスの向上が期待出来たり、ケガの予防にもつながります。

ダーツは繊細なコントロールが求められる競技のため、身体のバランスを整え、無駄な力みをなくすことが安定したスローにつながります。

海外のプレイヤーのように、柔軟な発想でダーツに取り組むことも、上達の一つの方法です。

プロのフォームを見ながらも、自分の身体に合った無理のない投げ方を探し、適切なケアをしながら長く楽しめるスタイルを確立していきましょう!

この記事が参考になったら、SNSでシェアやコメントをお願いします!

消耗品などの買い忘れはありませんか?

関連記事

筆者の簡単なプロフィール

ダーツ歴12年、PERFECTプロ歴3年。

ダーツの技術やバレルの特徴を調べるのが楽しみです!

実際に投げたバレルは400種類以上。(2022/3月現在)

数多くのレッスン受講歴あり、イップス・グリップイップスという経験から自身でも身体について勉強しています。